※ Last Updated:01/11/2021

🦋HOME🦋 > DEAF >聴覚障害者が考える聴こえる状態と健常者が考える聴こえない状態の壁

–違う世界で生きる双方の思い込みだった–

障害者手帳3級所持、後天性の聴覚障害者。

3歳より難聴となり、普段の生活では補聴器を使用している。両親が整えてくれた生活環境によって、電話する以外はほぼ普通に読唇術を使用して会話可能になる。

Butterfly Worldのノウリです。

本記事では、聴覚障害者が健常者とどうコミュニケーションを取って学校や社会生活を送れば良いのか、またその逆の健常者が聴覚障害者とどうコミュニケーションを取っていけば良いのかを自身の経験を基に書いています。

Agenda

・聴覚障害者と健常者の双方の世界を尊重して壁をなくすこと

・聴覚障害者であるノウリの聴力レベル

・こちらの世界を知ってもらう

・相手の世界を知ることも大事

・聴覚障害者のコミュニケーションに便利な2大アプリ

・聴覚障害者×健常者のコミュニケーションのまとめ

世の中には様々な個性を持った人がおり、障害者・LGBTQ・白人黒人などとカテゴライズするのは正直あまり好きではないですが、コミュニケーションを取っていくときは「これくらい知っていて当たり前だろう」という前提で話してしまうと上手く関係を築けなかったりします。

そういった“知っていて当たり前”という思い込みを取っ払うためにも、人間という一つの世界の中に自分がいる世界以外のたくさんの世界が存在していると考えるだけでコミュニケーションを取りやすくなります。

聴覚障害者と健常者の双方の世界を尊重して壁をなくすこと

自分の世界を相手も知っていて当たり前と思いこんでコミュニケーションを取ろうとすると、つい何故自分のことを理解してくれないのだろうと勝手に被害者側の考えになりがちになります。

コミュニケーションが難しいのはお互いの世界の違いと考え、自分とは別の世界の人に自分の世界のことを知ってもらう、また相手の世界のことを知ろうとすることで、誤解を招かずにコミュニケーションを取ることができます。

ノウリが知人から聞いた、複数人で会話しているケースでの難聴の世界と健常者の世界にそれぞれの隔たりがあるのを知ったきっかけがあります。

勝手に会話を進めていって、何だか疎外感を感じる。

話している最中に、特に何も言って来ないから分かっていると思っていた。

ここでも分かるように、お互いの世界を知らないからこそ壁ができてしまっています。

壁をなくすには非常に手間がかかります。自分の存在している世界同士の会話の方が楽ですが、その手間を越えてお互いの世界を知ることで、自分の世界はかなり拡がります。

ノウリは難聴の世界の住人でありながら普通の世界で長くいるので、このことに気づけました。

聴覚障害者であるノウリの聴力レベル

難聴の度合いはかなり重い方です。

ノウリは補聴器を使用してようやく音や声が聴こえる状態です。電話は読唇術が使えないので電話口から声は聞こえますが、内容はほとんど解読不可です。

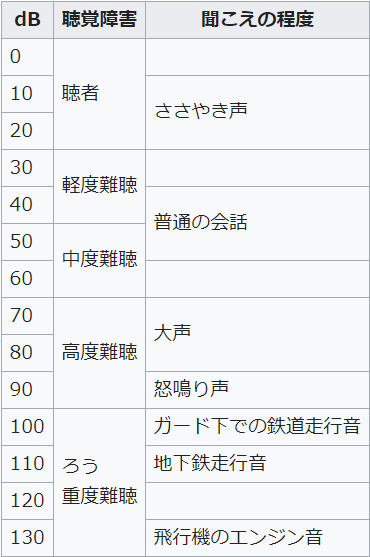

ちょっとここで聴覚障害者と認定されるデシベル(dB)区分を見てみましょう。

ノウリのデシベルは右95dB、左90dBなので、高度難聴となります。

ですが…ノウリが現在まで健常者の世界で生きてきたこともあり、確かに難聴ではありますが、割と普通に話せるので軽度だと初対面では思われます。

初対面では自己紹介をする

自己紹介では難聴であることを伝えても以下のことが起こります。

「〇〇について確認したいので電話をお願いします!」

「(マスク着用のまま)〇〓⁂×◆△#@…」

その度にノウリはこう思っていました。

「難聴って知っているのに電話をしろと?嫌がらせか…?」

「難聴って知っているのにマスクしたまま話すのか?」

こんな感じで、障害者に対して非協力的な人なんだなと思っていました。もちろん、みんながみんな理解のある人ばかりではないので、受け付けない人なんだと割り切って対応していました。

ですが…何度かこういったことを経験していくうちにそうではないことが分かってきました。

結局はコミュニケーション不足です

ノウリは難聴であることしか伝えていなかったのです。

どの度合いで難聴なのか、どんな配慮が必要なのか、言わば‘相手に求める事’を十分伝えきれていなかったのです。

電話に関しては、ノウリと会話した時に普通に会話が出来たので、ちょっと聞こえづらいぐらいだと思っていたそうです。

マスクに関しても、読唇術を使っているとは思わず、マスク無しで会話した時に普通に会話が出来たので、やはりちょっと聞こえづらいぐらいだと思っていたとのことでした。

必要ならば伝えるべき具体的な配慮

自己紹介の時に「聴覚障害者ですが、よろしくお願いします!」だとかなり言葉不足です。

健常者側が、与えられた情報が少ないと何を配慮していいのか、もしくは何も言わなかったということは特別な配慮はいらないと一生懸命考えて判断を下してしまいます。

これこそ、相手の世界に対する思いこみが起きてしまっています。

そうならないためにも、コミュニケーションを取りやすくするためにも、できるだけこちらの世界の情報を詳細に伝えましょう。

聴覚障害者が紹介の際に伝えるべき具体的なこと

・会話は普段どのようにして行うか

⇒ Ex)口話or筆談or声or手話?

・電話が使えるのか

・普段どのように聞こえているのか

・特段こんな配慮が欲しい(あれば)

難聴の世界を詳しく伝えることで、相手も憶測してコミュニケーションをすることがなくなり、スムーズな会話ができます。

こちらの世界を知ってもらう

今や多くの企業ではダイバーシティ&インクルージョンが叫ばれ、障害者に対する理解は深まっています。そもそも障害ではなく、普通の人には無い能力や感性を持つ、一つの個性として捉えられています。

そして、聴覚障害って何?視覚障害って何?内部障害って何?と思う人はほとんどいないでしょう。

火星が存在することは知っているが火星がどんな環境かは知らない

ノウリ達の存在は理解しているが、こちらの世界がどんなものかはほとんどの人が知らないのです。

聴覚障害の存在を知っているなら、難聴と紹介すればどうコミュニケーションをすれば良いかは分かって当たり前というのは完全に思い上がりです。

火星から来たら、そこがどんな環境か、地球で生活するに当たって何が必要かは相手に伝える必要があります。火星を知ってるなら、当然必要なものは用意してくれているよねでは不十分です。

ファーストコンタクトで全てを紹介する必要は無し

社会人として生きていく上で、長く付き合っていく人、今だけの人など様々な人がいると思います。自己紹介は最初に全てしてしまった方が楽なのですが…、ノウリが割と普通に会話できることもあり、長ければ長いで難聴であることを忘れていく人もいます。

その時は一瞬、嫌がらせかおふざけ?とは思いましたが、ただ忘れてるだけです。

確かに何度も説明するのは面倒なこともあるのですが、ほとんどの方に悪意はないので、何度か同じことをされたとしても、同じ説明をすると良いです。忘れられるということは、裏を返せば、それだけ相手の世界の住人に近いという見方もあります。

相手の世界を知ることも大事

ノウリは周りの人より早口です。

限られた時間でより多くのことを相手に伝えたいと思うあまり、ついつい早口になります。どれくらい早いかというと、約40字を2秒以下で話すときがあります… 。

聴力が普通であっても全てのことを完璧に聴ける訳ではない

最初は、普通の聴力があるのだから滑舌の問題がない限り、相手の言っていることは100%理解できると思っていました。

もっと言えば、聖徳太子もできると思っていました。

結論から言うと、ほとんどの方は出来ません。

あくまで普通ですから、1人の普通速度の会話を聴き返すこと無く、理解することが可能となります。

ノウリ側ができない分、何でもできると思いがちでしたが、違いました。

聴覚障害者のコミュニケーションに便利な2大アプリ

聴覚障害者と健常者の最終手段のコミュニケーションをあげると筆談になりますが、ITが発達した今では、わざわざ紙とペンや筆談ボードを用意する必要もなくなってきています。

また、聴覚障害者との電話は難しいと言われていましたが、それもITで解決しています。

ノウリも愛用しているその2大アプリを紹介します。

【Live Transcribe】音声文字変換アプリ

アプリはコチラになります。

Googleと米ギャローデット大学が共同開発したアプリです。

かなりの精度で変換してくれているので、ノウリは相手がマスクなどをしていて読唇術が使用できない(相手の口元が見えない)時に相手の声を文字化して会話に使用しています。

このアプリは日本語だけではなく70を超える言語に対応しているので、海外や外国人と会話する時も使えます。

(※翻訳機能は備わっていません)

ノウリが会話した限りでは日本語はほぼ文字化できました。

英語は、直接会話する時は相手は分かってくれるのですが、まだまだ発音が完璧ではないこともあり、アプリが読み取ったのは7割ほどという結果になりました。

また、普段手話でしか会話しない方でも、文字化の他にも筆談機能も備わっているので、メールを打つ感覚で文字を起こせます。

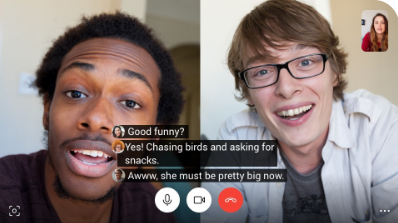

【Skype】通話とチャットのコミュニケーションツール

アプリはコチラになります。

こちらは聴覚障害者用のツールとしてではなく普通に電話の代わりとしての無料通話やチャットとして使われています。

このアプリでいわゆるビデオ通話にすることで、話している内容をリアルタイムで字幕を表示させることができます。

ノウリが電話(ビデオ通話)してみた限りではLive Transcribeには文字変換の精度が劣るものの、映像で口元も見えるので字幕を補助として使用することで問題なく会話ができました。

こちらもまた、普段手話の方でもチャット機能も備わっているので、文字としての会話もできます。もし手話同士の場合はお互い映像で会話ができるので最強ですね。

聴覚障害者×健常者のコミュニケーションのまとめ

健常者側も知らない世界を前にして、どう行動していいか分かりません。

だからこそ、聴覚障害者である自分たちが難聴の世界を正確に伝える必要があります。それさえできてしまえば、コミュニケーションは難しいものではありません。

中には迷惑かもしれないと遠慮してしまうかもしれませんが、伝えるべきことを伝えずにコミュニケーションを始めてしまう方が結果として迷惑を掛けてしまいます。

そうならないためにも、配慮が必要なことはどんどん伝えましょう。難聴の世界を公開しましょう。

健常者の世界の住人側には、自分たちとコミュニケーションしたいと興味を持ってくれている人がいます。だからこそ、分からない中で手探りで会話をしようとしてくれているので、それを先に伝えることでグッとコミュニケーションのハードルが下がります。

Deaf people can do anything except hear.

(難聴者は聴くこと以外は何でもできる。)

-King Jordan

King Jordanは米ギャローデット大学卒業生であり、米ギャローデット大学初の聴覚障害者の8代目学長である。現在は、米ギャローデット大学名誉学長。